Le nom malachite donné à ce carbonate de cuivre basique Cu2CO3(OH)2 décrit par Pline en 77 vient du latin « malachites » lui-même venant du grec ancien molochitis (Μολόχίτης) qui désignait une pierre de couleur mauve-vert.

De très importants gisements de cuivre existent dans la province du Shaba, en République Démocratique du Congo (ex-Zaïre). En profondeur le minerai y est essentiellement de type sulfuré, mais dans la partie oxydée plus proche de la surface de nombreux minéraux secondaires tels que la malachite se forment.

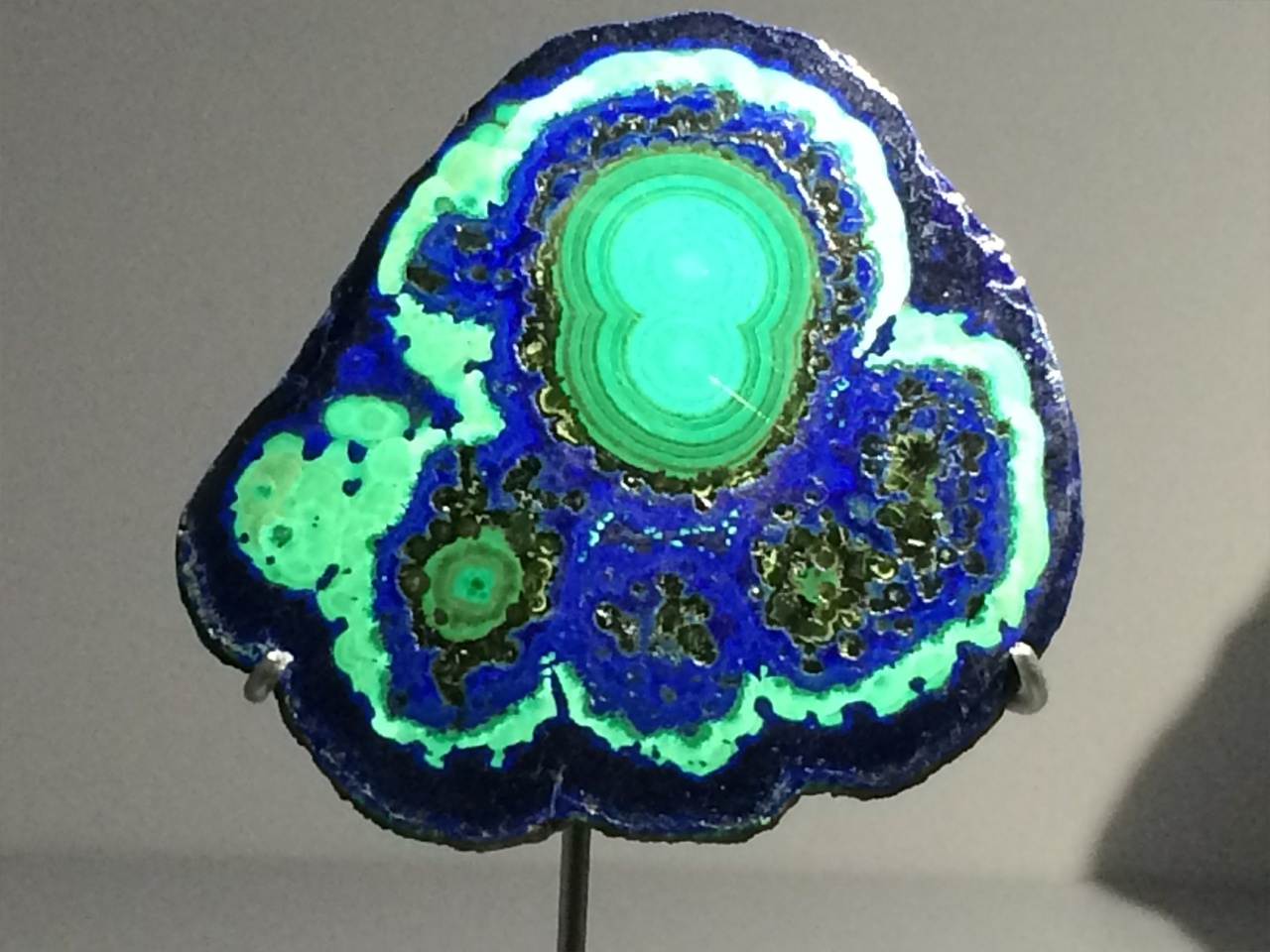

La malachite précipite lorsque dans des eaux d’infiltration chargées en ions cuivreux la concentration en ions bicarbonate augmente. Cette précipitation, se fait généralement dans des vides filoniens ou dans un ancien karst formé lors du creusement des vallées du fleuve Congo et de ses affluents.

Le phénomène est semblable à la formation des encroûtements et concrétions calcitiques dans les grottes et s’accompagne de la formation de stalactites, de stalagmites voire même de colonnes. Cet échantillon poli provient d’une cavité entièrement remplie par la malachite mise à jour dans la mine de Kakanga à la fin des années 1960.

Outre son usage comme minerai de cuivre, la malachite, lorsqu’elle est trouvée en concrétions de grande taille est propice à des usages architecturaux ou décoratifs. C’est ainsi qu’au Petit Trianon, à Versailles, et au Kremlin, à Moscou, de la malachite provenant de Sibérie a servi, à la construction de colonnes et de revêtements de cheminées mais aussi à la réalisation d’objets décoratifs tels que des vases et des boîtes.